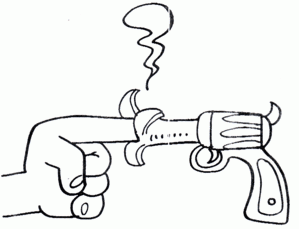

São Paulo precisa urgentemente se

desarmar. Não apenas São Paulo, mas todo o Brasil. Não só o Brasil, mas todo o

planeta.

Dificilmente passo um dia sem

encontrar alguém armado. Outro dia, ainda na garagem do prédio, uma motorista

apressada assustou-se com meu carro vindo à sua esquerda. Buzinou, xingou,

gritou. Não eram sete da manhã e já estava armada.

No supermercado, um senhor

aguardava com a esposa na fila única para os caixas-rápido.

— Próximo! — gritou uma atendente.

Ficaram sem saber para qual caixa

se dirigir.

— “PRÓXIMO!” — ela insistiu.

Identificaram a voz vinda do

caixa dezenove. Ele logo sacou sua arma e atirou:

— Isso é jeito de chamar? Fala

‘caixa dezenove’. Não sou obrigado a saber qual caixa está livre!

A moça se defendeu. Ele engatilhou novamente

enquanto a esposa guardava o Danoninho:

— Ah, você é a dona do

supermercado agora? Era só o que me faltava: discutir com paraíba!

Terminou de guardar as compras e

partiu, levando consigo a sacola reciclável e a metralhadora.

No banco, uma senhora de sessenta

anos e meio aguardava impaciente na fila do caixa com uma senha preferencial.

Ao seu lado, um motoboy, igualmente impaciente, aguardava com uma senha comum:

a próxima. Quatro senhas preferenciais foram chamadas. O motoboy bufava a cada

uma delas. Enfim, chamaram a sua. Ele rapidamente dirigiu-se ao caixa, mas a

senhora interveio com a senha em mãos:

— Ei, mocinha! Eu sou a próxima!

Eu sou preferencial!

— ...E eu ‘tô na fila há horas! Já

passaram dez velhinhos na frente! — reagiu o rapaz.

Apontaram-se as armas, prontos

para disparar.

— Senhora, aguarde um instante e

nós já vamos chamá-la.

Ela voltou ao seu lugar, atirando

para o alto.

— Absurdo isso! Ter que ficar

esperando... Falta de respeito!

O motoboy pagou sua conta em dois minutos

e partiu, não sem antes fuzilar a senhora com o olhar.

Também já saí armado muitas vezes,

admito, mas muito mudou quando resolvi me desarmar.

Era setembro. As aulas do mestrado

mal haviam começado e nossa equipe, que produziria um curta-metragem em algumas

semanas, já estava em guerra: produtora e diretor mal se falavam, editora e

fotógrafo haviam se distanciado, e balas perdidas sobravam pra mim. Nas minhas

reuniões com o diretor – um venezuelano de opiniões fortes – nossos objetivos

eram idênticos: discordar do outro, provar que o outro estava errado. O

resultado eram noites mal dormidas e um filme que prometia não sair. Até que

decidi deixar minhas armas em casa. Cheguei à reunião desarmado e decidi que

iria, de fato, escutá-lo. Conversamos sobre o roteiro página a página, entendi

suas frustrações, expus as minhas e, ali mesmo, nossa relação mudou. Viramos

amigos. Jantamos em Beverly Hills, assistimos a uma revoada de sandpipers

abandonar a praia de Santa Monica ao anoitecer e até hoje nos lembramos daquele

dia tão marcante do qual não tiramos sequer uma foto.

As armas também são sacadas

por insegurança. Numa tarde dessas típicas paulistanas, roubaram meu carro. Fui

à delegacia fazer o B.O. e encontrei um policial armado até os dentes.

— Isso aqui vai demorar um tempão.

Melhor voltar outra hora.

— Não tem problema, eu espero —

respondi, paciente, já que resolver a questão do meu carro roubado me pareceu

uma prioridade naquele momento.

Horas depois, contrariado, o

policial sentou-se à máquina de escrever e começou a colher meus dados. Cada

pergunta, um tiro. Até que comecei a reparar que digitava com extrema

dificuldade. Não tardou para acabarem suas balas.

— Desculpa, é que o escrivão não

veio hoje e eu não sei mexer aqui muito bem, tá? — confessou enquanto procurava

a letra F.

Saí de lá minutos depois com o

B.O. em mãos e os sinceros pedidos de desculpas pela demora do policial, que

agora trazia um sorriso no rosto. Um sorriso, aliás, que se provou o melhor

colete à prova de balas.